前言:

心靈小憩網友pappnase曾建議我,聆聽跟二次大戰有關的曲目,不能忘了史特勞斯的「變容」(Metamorphosen),我幾次聆聽後,發現我必須脫離二次大戰的範疇,從音樂家臨終心境來看這首曲子,它的心境並相連於「最後四首歌」,幾回一人安靜聆聽,深有所感,我無法選擇,我究竟是更愛史特勞斯的「最後四首歌」,還是布拉姆斯的「四首莊嚴之歌」?

史特勞斯臨終樂曲之一:《變容》

史特勞斯寫作「變容」(Metamorphosen)時,是二次大戰的末期,史特勞斯已經知道德國即將戰敗。他眼見慕尼黑國立劇院、德勒斯登歌劇院、維也納國立歌劇院先後被轟炸破壞,他不可能對此無動於衷,而習慣用音樂表達心情的他,也只能選擇透過音樂表達心情。因此「變容」,便成為他此際的心情表達。而就在創作此曲的過程中,德國宣布投降,他聽見廣播在公布德國投降的消息後,隨即播出貝多芬第三交響曲的「送葬」。就在那瞬間,史特勞斯由衷而生的感慨,任何人或多或少都可想而知,而這背景,也就成了「變容」的音樂基調。

|

|

史特勞斯一直就是一個非常能抓住時代脈動的音樂家,他的音樂中配器之豐富、形式之多變,以及對於賞聆者音樂癖好的掌握,都堪稱佼佼。

史特勞斯三十二歲那年,只剩四年就跨入二十世紀,史特勞斯已創作出日後將主宰他的兩大音樂形式:交響詩與歌劇作品。他前途無量,二十世紀正在前方呼喚他。我們從他這一年所創作的交響詩「查拉圖斯特拉如是說」中,看到他是怎樣的透過音樂表達他抓住的時代脈動,以及他對時代的回應,而音樂起始即出現的宣告感,也會發現他的音樂傾向外放而非內省的,這跟同樣都被尼采深深影響,卻透過音樂默觀生命與死亡的馬勒,恰好是明顯的對比。

尼采對二十世紀的影響是深遠的,而對尼采信條徹底追隨的,正是德國的希特勒。史特勞斯走到二十世紀近半時,是眼見著他樓起,又眼見著他樓塌。二次大戰後,德國有不少藝文界人士接受公審,史特勞斯獲判無罪,這意味他不曾透過自己的音樂作品或音樂地位,協助納粹的戰爭與種族屠殺。可是,這不表示史特勞斯不愛自己的母國,對於母國發動戰爭、戰敗投降,史特勞斯心境絕對是錯綜複雜,而他希望母國強大,成為音樂之首的渴望,實在說來也算不上與納粹共謀。(史特勞斯親人約有二十多名因各種理由被關進集中營中,史特勞斯自己也因跟猶太人合作,中斷前途看好的政治生涯,這使史特勞斯很長一段時間遮掩自己對納粹真正的想法。)

所以「變容」強烈呈現著輓歌風,是可想而知的。

|

但是,史特勞斯僅只選用弦樂器(共23把)做其音樂表達,和他其他交響詩恢弘多樣的配器相較,「變容」很明顯脫離了他一向以來的外放音樂屬性,呈現著一種內在的自省,而這一年,他八十一歲,是垂暮臨終之年,這不得不讓人聯想著,史特勞斯曾透過德國哲人尼采外放著他對二十世紀強人哲學的期待,而現在,德國命運已徹底交織進他的生命史,他終究是走回內省世界,哀悼母國之際,也默觀自己隨時會出現的死亡臨終。

也是因著這個緣故,史特勞斯的「變容」就跟二次大戰期間創作著名交響曲的其他音樂家,略有些不同,「變容」不只是哀悼著一個讓人沮喪的時期,更是為自己的臨終做著心情表述,它同時也是藝術家最晚期的心靈境界。

「變容」的音樂形式,顧名思義,是對音樂主題不斷作著發展變形。不過,這首曲子的音樂主題相當複雜,也因此能讓音樂主題的變形過程中,容納最多、最飽滿的情感。

「變容」音樂尚未發展變形的開始段落,至少出現了五個音樂主題,這五個主題又分成兩大屬性,其一屬性是平靜優美略帶感傷的,另一屬性則是透過沈重下降的三連音,將哀悼風表現出來。開始發展變形時,史特勞斯用了非常精湛的對位手法,讓這五個音樂主題在對位中此起彼伏,使音樂充滿情感的變化。

儘管音樂是綿延不斷的,但仍可大致分割成起承轉合四大段,起始部分我們只知道史特勞斯交代出幾個重要的音樂主題,以及音樂主題中不同的屬性,到了第二段,在綿延旋律與對位中,史特勞斯強化著平靜優美略帶感傷的情感,第三段,對位的變化,讓沈重下降三連音的哀悼風在音樂中越來越明顯的浮冒,而二三段相連綿延,也把音樂主題中的情感撐到最飽滿,飽滿的頂峰,音樂情感突然一轉,五個音樂主題交織成送葬進行曲,開始進行著哀悼的內省。

這種起承轉合,使音樂略帶著「謎題揭曉」之感,驚嘆之餘,也方能恍然大悟,五個音樂主題跟貝多芬第三號交響曲中的送葬,是密切相關的,也使「變容」不管怎樣平衡對位,最終仍以哀悼感作其音樂基調。

《最後四首歌》

史特勞斯創作「變容」同時期,另外創作了一首雙簧管協奏曲,就此停止音樂創作,靜默不語。四年後,他創作了「最後四首歌」。

從「變容」開始,史特勞斯已經放棄複雜的交響詩與歌劇,儘管其創作技巧不曾因此有稍許怠慢,但渴望反璞歸真是蠻明顯的,或許這是老人們心境的殊途同歸。

也因此,「最後四首歌」跟「變容」應當一齊聆聽,以感受史特勞斯垂暮的心境。

「最後四首歌」中,他先創作了「日落」,而後是「春天」、「「進入夢鄉時」「九月」,「春天」雖以春題名,但赫塞詩中,卻是死者在墳墓中的呢喃,因此談的是死亡,「進入夢鄉時」「九月」則更明顯的是在暗喻著死亡。而我認為這四首中最重要的一首應當是「日落」。因為沈默四年後,艾辛多夫的這首詩,突然讓他萌生情感表達的慾念,他曾說,因為這首詩讓他想起他和妻子包莉娜的婚姻生活。所以他再度執筆創作。

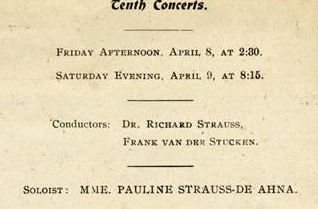

史特勞斯在二十三歲就認識了包莉娜(Pauline de Ahna, 1862 ~

1950),三十歲兩人成婚,當史特勞斯創作「日落」時,他倆的婚姻生活已經長達五十五年。而史特勞斯早在他的「家庭交響詩」中,已透過音樂表達出來他對妻子包莉娜和兒子法蘭茲的愛。

史特勞斯在二十三歲就認識了包莉娜(Pauline de Ahna, 1862 ~

1950),三十歲兩人成婚,當史特勞斯創作「日落」時,他倆的婚姻生活已經長達五十五年。而史特勞斯早在他的「家庭交響詩」中,已透過音樂表達出來他對妻子包莉娜和兒子法蘭茲的愛。

關於史特勞斯和包莉娜,一直有很多有趣的傳聞,包莉娜是歌劇院女歌手,個性很好強,婚後又善妒,史特勞斯的朋友們都發現史特勞斯對妻子是又愛又怕。因此當史特勞斯想作些歌劇創作風格的突破,把女高音部分替代以器樂,朋友們就笑他是在對妻子發洩情緒。

史特勞斯在創作「家庭交響詩」時,對音樂中呈現出來的幽默解釋說:「結婚是人生中最嚴肅的大事,如此神聖結合的喜悅,又因孩子的出生而更加昇華,這樣的生活中自然就會有幽默的風趣產生。」

他更透過「家庭交響詩」,充分表達自己跟包莉娜的婚姻的無怨無悔。

|

|

而創作「最後四首歌」時,他與包莉娜已結褵五十五年,兩人都年邁到隨時可能撒手人寰,恩愛一生的夫妻彼此都心中有數,一人離世,也是另一人大限之時。

史特勞斯「日落」這首曲子,儘管加入了其歌劇「黛娜之愛」中「不祥預兆的動機」,以及交響詩「死與淨化」中的動機,但木管、小提琴、中提琴製造出來的優美輕鬆充滿熱情的旋律,卻交織在歌聲中,而當音樂暗示著死亡主題時,又有木管製造出來的雲雀囀囀繚繞,使死亡變成在大自然生命週期中,再自然不過的一種豁達。

我相信史特勞斯會選這首詩,作為他遺世之作的第一曲,正是因為詩中將死亡與大自然結合的豁達輕鬆。當然,更重要的是,詩中表達深愛之人的彼此相伴,彷彿是說:「我的生命順其自然的遇見了死亡,正像在大自然中散步一天,看到了晚霞。於是我們終於可以休息。」歌聲中毫無生離死別的惆悵,一切都是如此的順應自然。

果真,史特勞斯死後的次年,包莉娜隨即過世。

「日落(At Sunset)」歌詞:

Through joy and sorrow we have

walked hand in hand;

we are resting from our wandering

now above the quiet countryside.

Around us the valleys slope away;

already the air is growing dark,

only two larks are left climbing

into the haze, dreaming of the night.

Come near and let them flutter;

soon it will be time to sleep,

lest should we lose our way

in this solitude.

O broad, still peace.

So deep in the sunset,

how tired of wandering we are ---

could this perhaps be death?

布拉姆斯臨終樂曲之一:《四首莊嚴之歌》

註:此文穿插的圖片,是克拉拉由青春到老邁的歲月畫像。

談起史特勞斯最後臨終前的曲目,便發現布拉姆斯跟史特勞斯的臨終曲目,形成蠻明顯的對照。

史特勞斯最後兩首創作,器樂在前,歌曲在後,儘管中間相差四年,但呈現很一致的臨終心境。布拉姆斯,則是歌曲器樂曲創作於同一年,幾乎同時進行,但歌曲完成在前,器樂完成在後,器樂創作中途,得知克拉拉死訊。

布拉姆斯創作四首「莊嚴之歌」時,已預感克拉拉即將過世,甚至也預期了自己的死亡,因此旋律非常的憂傷,而他選用的歌詞與唱腔,已呈現出他面對死亡,是以一種宗教神聖感來面對的。

布拉姆斯創作四首「莊嚴之歌」時,已預感克拉拉即將過世,甚至也預期了自己的死亡,因此旋律非常的憂傷,而他選用的歌詞與唱腔,已呈現出他面對死亡,是以一種宗教神聖感來面對的。

在面對死亡時的凝重送葬感,與莊嚴之歌相應的,不管就創作順序的一致性,或就表達出來的情感的相似感,絕對不是史特勞斯的「最後四首歌」,而是他的「變容」。因為莊嚴之歌是充滿肅穆的哀淒的,它一點也不平靜,它充滿失落的哀悼之情,它充滿著傷悲。而史特勞斯的「變容」也是如此。

只是兩者之間很不一樣的是,史特勞斯從德國戰敗的誘因,最後襲捲入內在自省性的臨終心境,可是布拉姆斯透過近似宗教音樂的唱腔與聖經經文,向上帝開了一扇祈禱的窗口,這宗教向度的敞開,在他隨後的管風琴曲中,表現的更明顯。

四首「莊嚴之歌」,前後一氣呵成,是聯篇歌曲,它感嘆生命最終是一場虛空,盡是勞苦愁煩,而後頌讚死亡的來臨,此際死亡反而成為最大的安慰;而後在最後一曲,布拉姆斯頌讚了愛:「我們如今彷彿對著鏡子觀看,模糊不清,到那時,就要面對面了。我如今所知道的有限,到那時就全知道,如同主知道我一樣。如今常存的有信、有望、有愛,這三樣,其中最大的是愛。」

這首對愛的歌頌,多少是對著他這一生跟克拉拉的愛戀而發,但表白出來的信仰,卻又使他頌讚的愛,同時也對著上帝而發,彷彿他感激著因上帝之愛,在他此生給了他摯愛,而他透過信仰,堅定著死亡不可能隔絕這份愛,死後仍會面對面。

這首對愛的歌頌,多少是對著他這一生跟克拉拉的愛戀而發,但表白出來的信仰,卻又使他頌讚的愛,同時也對著上帝而發,彷彿他感激著因上帝之愛,在他此生給了他摯愛,而他透過信仰,堅定著死亡不可能隔絕這份愛,死後仍會面對面。

這份向上帝敞開的祈禱之歌,不免讓人想起布拉姆斯曾跟德弗札克否認他信仰上帝,這否認還一度讓德弗札克沮喪不已。誰知道面對他與克拉拉的臨終,布拉姆斯心靈深處真正的宗教向度,卻無法避免的跳脫而出。他憂愁、他哀傷、他追悼、他祈禱。

果真這首曲子成為他為克拉拉追悼的曲子。克拉拉隨即病故。

布拉姆斯一聽到克拉拉病故,立刻趕到波昂,終於趕上了克拉拉的喪禮告別式,而後的夏天,他在維也納西邊一個療養地創作他生命中最後一首曲子「十一首聖詠前奏曲」,他選用的器樂是管風琴,這意味它仍舊是一首向上帝敞開的祈禱曲,可能是告慰克拉拉在天之靈,更可能是安慰自己而做。這首曲子寫完,布拉姆斯就病故了。

《十一首聖詠前奏曲,OP.122》

布拉姆斯並不經常選用管風琴做器樂曲,他之前集中創作管風琴曲,是在1856舒曼過世之後,所以1856時期的這些管風琴曲,是布拉姆斯對舒曼的哀悼追思,也是對克拉拉的安慰。

這些管風琴曲中,「兩首前奏曲與賦格」,是呈現給「我親愛的克拉拉」,不知是否想提振克拉拉的憂鬱哀傷,這兩首特別的輕快華麗,但他另外兩首賦格:「依據『『喔悲傷,心靈的痛苦』的聖用前奏曲與賦格曲」、「降a小調賦格曲」,則是完全呈現著布拉姆斯特有的憂鬱陷溺情感,彷彿他若不是為了克拉拉,他自己都難以承受舒曼死亡之苦。

會簡介布拉姆斯1856年的管風琴曲,是用來對比布拉姆斯這最後一首管風琴曲。

|

|

這首曲子,跟布拉姆斯以往旋律線經常無法控制的過度雕琢相較,顯得樸實的多,但絕不表示技巧便簡單。他的第一曲「我主耶穌,請引導我。」就發揮精湛的對位法,而他這十一首曲子之間,也不停轉換著音色,以在平靜祥和的基調中,容納細膩富含變化的多重情感。譬如說,他第七曲「上主你是仁慈的神」,大部分樂句只使用手鍵盤,卻讓音色呈現著明暗對比,在最後更以腳鍵盤浮出澎湃明亮的聖詠旋律,當腳鍵盤旋律澎湃進行完畢,他立刻在下一曲「一朵玫瑰綻開」,又只用手鍵盤,而且溫柔甜美無比,因此情感對比是以近日黑白方式極端的浮現,此外,在這第七曲中,他以聖詠引出前奏和插句,這也是他的首度嘗試。至於第十曲「我衷心懇求」,聖詠由腳鍵盤唱出,左手低音部以頑固低音的節奏支撐全體,也處理得非常特別。

不過暫拋開技巧不談,這首曲子的情感,跟他之前的「莊嚴之歌」相較,是出奇的寧靜祥和,甚至有若干地方是很活潑的,它這樣呈現出來的情感,便跟史特勞斯最後四首歌的「日落」實有異曲同工之妙,只是史特勞斯的寧靜祥和,是順應自然,布拉姆斯則是透過神聖樂器管風琴來祈禱——他祈禱著自己的死亡,因為他要與克拉拉在連死都不能隔絕的愛中,在死後相逢。

這十一首管風琴曲可分成三大部分。

第一部份「我主耶穌,請引導我」、「敬愛的耶穌」、「我必須離開這個世界」,是在唱念耶穌之名後,立即提出他迫切祈禱之因:「必須離開這個世界。」

第二部份共五曲,分別是「我心充滿喜悅」、「美化你愛的靈魂」、「堅信不移的人有福了」、「上主你是仁慈的神」、「一朵玫瑰綻開」,這是布拉姆斯對上帝的信仰告白,這五曲,除了第七曲使用了富含音色變化的技巧,全都是最樸實無華單純的曲子。

第三部份回應第一部份,兩首都以「我衷心懇求」命名,最後一首,依據第三首「我必須離開這個世界」的旋律,只是語法更精緻一點,聖詠旋律也比第三首自由的多,並經常以回音效果反覆,最後是兩聲「阿們」旋律。布拉姆斯仍以「我必須離開這個世界」作曲子的命名。

根據這結構,充分看出,布拉姆斯真的一心一意祈禱著要離開這個世界,而且是以平靜溫柔的心,充滿著期待。

結語:

我嘗試透過布拉姆斯和史特勞斯來做比較,最主要的原因還是在我深深感受到他兩位老人家垂暮的臨終心境實在很類似,又都創作了四首歌。

不管是視死亡為大自然一部份,順應自然天命的豁達坦然;或在上帝之愛中視死亡為愛的繼續,殷殷期待著快快離世追愛人而去;這兩種審視死亡的態度,都有著宗教向度在其中,死亡不是一個封閉的純生理事件,而是有著開展延伸的,不管是向大自然開展延伸,或向永不止息的愛開展延伸,他們都不曾將死亡視為一種徹底的終結。

這兩個音樂家此生也完滿的纏繞在愛情之中,愛到深處,一死另一也走,好像生理機能徹底聆聽了心靈深處的願望。不管是就充滿愛的生命,或就平靜等待著死亡而言,他們的臨終曲目,都讓人聆聽到一種超然的心境,一種對此生無怨無悔、對死亡坦然接受的寧靜。只是,布拉姆斯比史特勞斯更急切表達了想離世的心情,我想,這也是布拉姆斯比史特勞斯略微不幸之故,摯愛終生後,愛人先走,叫生者情何以堪?史特勞斯從容、布拉姆斯急切,其實背後理由是一致的:想跟摯愛在一起。而一年之內摯愛便先後離世,無非是回應了這種永生相隨的渴望吧!

回〔布拉姆斯〕 回〔音樂人生〕