| 音樂家的後期心靈 ──走向後期心靈的多種不同取向 |

蘇友瑞 | |||||||

|

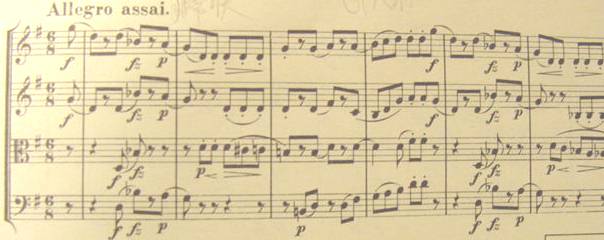

一、前言: 為了呼應我對網路交流心靈相遇期待,本文將嘗試從古典音樂中去追尋人類心靈底層真實的呼喚,分析作曲家流露的心靈呼喚與聆聽者相對映的感動。我特別選擇音樂家生命晚期的傑作,因為,許多音樂家從早期到晚期的作品,恰能適切表達這樣的一個『走向心靈提問』的歷程。 二、從莫札特的後期音樂心靈談起: 莫扎特共創作了27首鋼琴協奏曲,幾乎全都是為了『演奏會的需要』而創作。換句話說,這些曲子基本上是要迎合當時的維也納上流社會階層;用另一句話來講,就是『媚俗』了。不過,莫扎特的天才即使是基於這樣的目的,一樣產生永垂不杇的偉大音樂。然而,當他的鋼琴協奏曲開始『賣不出去』、開演奏會沒有人要聽的時候,陷入困境的他,音樂開始走向『生命後期的光輝』。 於是我們看到在第27號鋼琴協奏曲中,他的心靈呼喚是:天真、純樸的寧靜。第一樂章基本上有非常濃厚的絃樂管樂相互對話之色彩,但我個人反而比較被曲中不時出現的「神秘寧靜」所吸引,請原諒我亂造名詞,然而當你聽到鋼琴以單純的和聲出現時以單純的管樂對位,或鋼琴用快速音群單聲部進行而絃樂在底下陪襯靜謐的撥絃。

這時我還能用什麼去形容呢?這種雖然有音符進行但心中卻浮現莫名的寧靜感,我只有以「神秘寧靜」來稱呼。而在第二樂章一開始便由鋼琴以單純的手法奏出最具神秘參與魔力的旋律,

連結前一樂章的寧靜,在此樂章達到肉體的解放,只有心靈的光輝盤桓著樂曲的進行;第三樂章的性格極為天真純樸,如果說第一樂章到第二樂章是對受苦肉體的解脫,那這一樂章顯然是了悟一切後回歸一個洗淨的肉體了;而這一新生肉體根據本樂章的呈示,顯然有如第二主題般的幽默,而曲中處處可見一小段小調的樂段,

再也不為了憂鬱,而更有濃厚憧憬的意味;我個人以為這樂念和貝多芬第十三號絃樂四重奏是相契的。 對於莫扎特這種『李白式的豪放不拘』人物,走向天真純樸的心境是很可以理解的,這也是這種人尋求自我超越方式。這種心境,是不分中西皆如此的普遍人性。 不過,到了生命的最末期,莫札特這樣的天真與純樸,卻轉變成k.618式的敬虔與k.614式的嬉戲調皮,這樣子的走向就真的有明顯的不同心靈渴求的背景了。 當天真與純樸走向『有神論』,由於莫扎特尋求一個可對話的上帝與之共享天真純樸,於是最後轉變成嬉戲調皮,這種近似對上帝撒嬌似的親近,會不會是天真純樸之後的另一種心靈安息的尋求? 天真純樸是生命的終點嗎?我在音樂家的後期作品中並沒有看到唯一的答案,他們仍會尋求各種不同的出路。 三、走向後期心靈的多種不同取向: 同樣是面臨生活的困苦,莫扎特選擇以『天真純樸』的心靈呼喚來回應;而貝多芬卻透過激烈的抗爭來回應,甚至曾經轉向逍遙的退隱傾向;再如舒伯特,永遠維持天堂式的抒情牧歌;又如布拉姆斯,以鋼琴呈現的神秘主義與以弦樂呈現的多情人性進行無窮的高低起伏。 並不是所有人,面對終極關懷時,都是走向天真純樸的取向。 我們的傳統華人文化中太容易高舉『逍遙』,從而強調『反樸歸真』。但是,從基督教這種有神論的立場看來,真理具有『位格』,意味著人可以與真理對話。也就是說,雖然聖經明示『只有回歸小孩子樣式才能到天國』,但是什麼是『小孩子的樣式』呢?莫札特的『天真純樸』是我們非常習慣的小孩子樣式,但是貝多芬式的大吵大鬧、舒伯特式的得天獨厚極少黯淡之受寵、抑或布拉姆斯式的深陷熱情,這些難道都不是『小孩子的樣式』? 上帝有各種形像:有正義的形像,有慈愛的形像,有苦難中的上帝,有沉默不言的上帝,也有溺愛的上帝,也有嚴厲的上帝。只因為上帝代表的真理具有位格,因此在這些音樂家的生命史中,人人皆有其獨特的方式接近上帝,不只限定在『反樸歸真』而己。 四、『文』與『質』的後期心靈差異: 由於上帝這種允許各種形象的特性,在音樂上我們看到有些音樂家走的是『文勝質』的路線,有些音樂家走的是『質勝文』路線,他們都一樣展現出深度的心靈呼喚。 何謂文勝質?何謂質勝文? 詩仙李白有『月下獨酌』詩四首,最後兩首可能是偽作;其中第一首和第二首前六句如下:

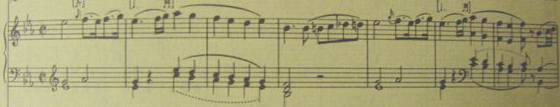

第一首詩之意境的表情非常纖細溫婉,可以說是『文勝質』的代表;而第二首詩的文字質樸無華,卻又情趣盈溢,更是標準的天才型不必用太多精細修詞的創作,是標準的『質勝文』代表。 同一個人的兩個作品能如此對比,令我想到舒伯特與布拉姆斯的對比。 舒伯特的作品有一種樸實,你常會在一些後期作品的最後一個樂章發現,他會在輪旋曲式的『A-B-A-C-A-B-A』型式中,在後半段C-A-B中多加了一段非常即興的旋律X而成為C-A-X-B,例如第十五號弦樂四重奏第四樂章的主旋律A是:

而加入的X是:

另一例是琶音琴奏鳴曲第三樂章之主旋律A是:

而加入的X是:

這些例子說明舒伯特的天才常常『浪費旋律』,把這麼一個美妙的旋律只出現不到20秒鐘;另一方面則是我想指明的,一種類似天才信手拈來、不加任何技巧修飾,卻有『驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處』的滋味。 但是,這不是永遠固定的答案。 布拉姆斯表面上看起來是最為文飾的音樂家了,不但每首作品都是千捶百鍊,構思曠時;從樂曲總譜你更可以看出,他常常在同樣的小節內,利用不同的分解和弦作出非常複雜的變化,沒有用頂級的音響絕對是聽不清楚的。 那麼,對我這個自家只有5000元手提CD的窮人,布拉姆斯過於「文」的修飾是否影響到我對他的感受?我們聽起來會不會覺得過度?也就是說他能不能文飾的讓我們聽不出來他過度文飾? 這個問題我們從布拉姆斯的第三號交響曲著名的第三樂章和舒伯特鱒魚五重奏的第四樂章「鱒魚主題變奏曲」來比較看看。這兩樂章有一共同點:多半的情況下,是由某一樂器獨奏主旋律,然後其他樂器進行追逐性的伴奏。我們可聽出舒伯特使用的伴奏有一點旋律性的成份,而布拉姆斯用的伴奏雖然使用複音手法,卻僅僅是伴奏和聲,幾乎沒有旋律性。我想這種作曲手法的分析我們可以看出布拉姆斯對一個簡單的和弦處理,都能如此文飾;而舒伯特的天才無疑的能在簡單的伴奏音型,都賦與美麗的歌謠風味。 這兩種對立的風格:「文」與「質」,我們會有怎樣的感覺呢?我個人以為,我根本聽不出來這種手法帶來的感受誰高誰低,只能說,兩者皆一樣是自然的流露。 也許最高明的作曲手法便是這樣,無論以天才手法或以苦幹手法,終究要讓欣賞者聽不出作曲的歷程,而只單單聽到樂曲本身進行的傾訴。 莫札特也有文勝質的作品,如六首海頓弦樂四重奏;可是,我想沒有人能聽出這六首樂曲花了莫札特五年的工夫,五年呢!對天才莫札特而言五年是比常人二十年更多的一段時間!結果這些樂曲我們聽起來,仍然是自然的流露不帶雕琢。 所以,對音樂家的心靈而言,什麼是質樸?什麼是文飾?這兩者指向的會不會都是同一種『小孩子的樣式』之本質? 在傳統華人文化中常遭遇所謂的『反樸歸真』、所謂的『師法自然』、所謂的『歸隱山林』,這只是一種『型式上的小孩子樣式』而己。因為小孩子的樣式不只有完全的單純才是。就算是在布拉姆斯如此文飾的音樂中,op.119四首鋼琴小品的第三首一樣可以在極其複雜的和聲與位法中感受到完全的小孩形像。上帝要求的小孩子樣式,不是型式上的,不是方法上的,而是『本質上』的。 所以當貝多芬以op.133『大賦格』向上帝怒吼時,從『人本主義』角度看來他是一個奮鬥的英雄,但是從『上帝的位格』看來他卻是一個小孩子,一個向上帝大吵大鬧的小孩子,上帝給了他答案,於是他滿懷喜悅的寫下最後樂曲op.135弦樂四重奏與最後樂章op.130的第七樂章。 沒錯,小孩子的樣式是天堂,可是如何產生小孩子的樣式呢?真的一定要返樸歸真嗎?真的一定要歸隱山林嗎?還是即使是一個情緒狂暴的社會運動者,只要心靈不受污染,在上帝的位格看起來,一樣是小孩子的樣式呢? 五、以舒伯特的後期心靈談論小孩子的樣式: 於是我們嘗試進一步分析舒伯特這位被稱為『一生永遠呈現天堂似的芬芳』之音樂心靈,他呈現的『小孩子的樣式』是什麼。我發現,或許可以透過『有』與『無』兩個字來描述我要討論的『小孩子的樣式』。 處在深受華人文化影響下的台灣、中國、甚至日本,都很自然的以『無』來定義『天真與純樸』。例如說,要當一個高士,就應該『無』,在深山中與大自然合一。日本名導演黑澤明後期作品『亂』,表達了虛無的亂時代,以『發瘋』的『無』做為回應。再如他最後的作品『一代先師』,描述一對老師夫婦,住在一個四面皆春水的小屋中,以近乎童稚般的戲耍面對人生點滴,而達到『無』。 小孩子的樣式真的是『無』? 在舒伯特的音樂中,絕對不是『無』,而是『有』。他的音樂總是會回歸天真純樸的本性,因為那是他受創造後的本質。然而,舒伯特並不是『無』,透過各種音樂,他仍然會激烈的表達各種情緒。面對一個具有位格、可以直接對話的上帝,舒伯特的天真純樸絕對不願沉默,他一樣想跟上帝爭辯;當然了,舒伯特不是貝多芬,貝多芬本質上的抗爭特性使他跟上帝的爭辯是如此可怕的鬼哭神嚎,而舒伯特本質上的天真純樸只能使他跟上帝輕聲細語的糾纏了。 舒伯特仍然有爭辯,舒伯特是『有』,有一個上帝與之對話;他不必極端的封閉在自己的天真純樸中,他一時興起就可以與上帝爭辯,所以,不像黑澤明的電影或李白的生命末期之詩作,自始至終就只能指向歸隱山林式的天真純樸;舒伯特呈現的是一種『有對象可嘻鬧』的天真純樸,就如同小孩子纏疼愛他的父母撒嬌一樣的天真純樸。 因此,如果錯誤的『只』使用傳統華人文化式的『無』來理解,那麼我們對『小孩子的樣式之體會』就會很偏狹了。從這些深受基督教精神影響的古典音樂家之後期心靈看來,他們揭示了一個『有』的天真純樸心境,有一個位格與他們的後期心靈互動,成為種種包含人生百態的『小孩子的樣式』。 六、與『他者』對話的後期音樂心靈: 『天真純樸』從來都不是目的,一般人所了解的舒伯特就是一個『音樂很甜美很輕鬆怡人』的舒伯特,所以,他們會過度的認為『平和的舒伯特』就是舒伯特應有的天真純樸。這種思想的遠因是科技化帶來的機械主義,造成對『激烈情感』的壓抑,而導致演奏者總是期待樂曲被詮釋成中庸平和的感受。 可是音樂家的後期心靈是與『他者』進行對話的。 縱使是舒伯特如此天真純樸的表達,他一樣在尋求與有位格的上帝之對話。如果舒伯特不企圖與上帝訴苦,他就不會在『死與少女』弦樂四重奏中表達如此強烈黯然神傷的情緒。結果,一但這種心靈渴求被忽略,過度被曲解成天真純樸的舒伯特,就會產生如上述被批評的糟糕演奏。 當心靈渴求與一個有位格的他者對話時,『境界』一點都不重要,重要的是『誠實』,願意表達小孩子般鬧脾氣與上帝爭吵的舒伯特,遠遠比一味表達天真純樸般快樂的舒伯特,還要更『誠實』太多了。 正因為這種誠實是被上帝所看重的,有位格的上帝不在乎舒伯特的境界高低,只在乎他的誠實對話。於是當舒伯特在這種對話後,得到啟示走出這種黯然神傷時,他產生最後期的偉大作品。雖然還會冒出一點憂傷,但是完全屬於天堂般的快樂是更加的感人。 這可以說是d.960最後一首鋼琴奏鳴曲與最後之作『岩石上的牧羊人d.965』所要表達的意念。 我回顧我一生所遭遇的各種心靈渴求的人們,『追求境界』永遠比『追求誠實』多上幾千倍。好像表達出我們本性中的各種軟弱就是大逆不道的事,一個人應該要脾氣高尚、修行完美、完全慈愛、完全利他、愛護一切眾......這樣子的心靈渴求不是不對,只是會不會是一種過度期待超人偉人的重擔呢?又有多少人做得到呢? 我寧可我是一個誠實的舒伯特,縱使我可以表現的很天真純樸與完美,但是,若能與有位格的『他者』進行對話,我將毫不保留的、誠實的、大聲的說出我真正心底的一切。

|

||||||||

| 藝術與人文的『心靈躍升』欣賞角度 回《藝術天堂》 | ||||||||