似乎藝術家天生便是得受苦:一方面可能先天就有精神缺陷或社經地位被受到岐視,另一方面也可能是後天為了燃燒藝術靈感而自我放逐甚至自我凌虐。於是躁鬱之心成為藝術家受苦的一種常見型式,單純以繪畫作品本身而論:凝視梵谷作品,很容易產生躁動不安的感受,從早期的《食薯者》到末期的《麥田過亂鴉》皆有這種直接的感觸。就此而論,梵谷似乎把他的躁鬱心境交織進繪畫的表現中。然而,把躁鬱之心當成型式體裁後,梵谷是否成功激發了更深一層的藝術體驗?於是我們著眼於梵谷一系列的《自畫像》,嘗試能不能體驗藝術家的心靈追尋。

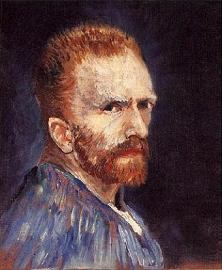

這張1886年的自畫像,使用比較貼近傳統的繪畫技法,筆觸相對柔和許多:

|

同樣是1886的自畫像,出現了梵谷最具特色的粗獷筆觸與線條感:

|

|

1887的三幅自畫像,最具特色的是中間第二幅:

|

|

|

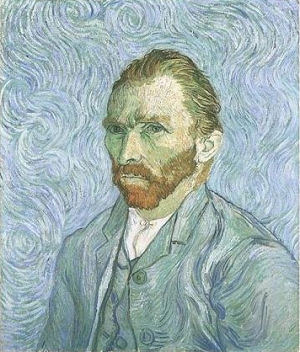

從以上的自畫像可以發現,除了技巧各自不同外,畫中自我表達的心境是比較類似的。於是我們可以輕易辨認出梵谷的臉龐特性:紅髮、紅鬍子、崚角分明的臉與目光鮮明的眼睛。最後,到了1888年,梵谷畫了一幅自畫像給高更,這種強烈表達自我的心靈處境達到極致:

|

在許多梵谷的傳記中,描述(是否真實未知?)梵谷向高更怒吼:『我不准你看不起我!』。在這幅自畫像中,我們的確看到了如此重視自尊的梵谷。

時間到了1889,高更事件一方面摧毀了藝術理想的執著,另一方面併發嚴重的精神問題。這時期一系列的自畫像轉而表達出更激烈的心靈衝突,卻伴隨著『自我的消融』── 自畫像中的梵谷,開始與真實的梵谷解離。

這幅1889的《耳部包紮的自畫像》表現出非常淒厲的情感。血紅一般的背景再加上鮮紅的眼框眼角,直接產生猙獰的自毀感受;異常的蒼白臉色不再有崚有角,同時卻又含著最受梵谷喜愛的煙斗,那麼他到底是喜?怒?哀?樂?這樣的一幅畫,強烈地表達出躁鬱之心的自毀傾向,又無奈地傳達精神失常後的情緒錯亂。

|

這是另一幅1889的《耳部包紮的自畫像》卻呈現不同的的情感。熟悉的技法與配色,再加上簡單易懂的表情。與上一幅極端錯亂複雜的自畫像相比,怎麼會是差異這麼誇張的同時期作品?

|

這幅自畫像色彩非常明亮,臉上的崚角更顯得堅毅與自信。然而加上了如煙霧般搖晃不己的背景,再次令人感覺情緒錯亂:不知應該注視著主角?還是注意著背景?

|

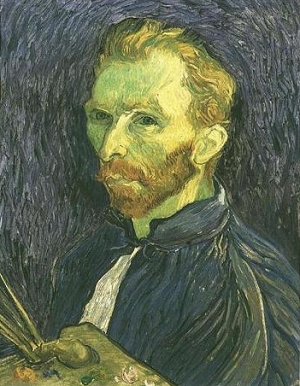

充滿懸疑的上一幅自畫像之後,是這幅躁鬱之心極為明顯的自畫像。同樣堅毅與自信的頭像之外,卻是有如惡靈與深淵般地深紫色。畫家一手拿著調色盤,彷彿那是避免墜入黑暗的唯一依靠了。

|

在這張自畫像中,彷彿放棄了希望;自我的種種特色(紅髮、臉上崚角與眼神)被削弱,僅僅留下一點鮮紅眼框。

|

於是我們歸納性地發現:躁鬱之心對這位藝術家的毀滅,正表現在『自我的消融』。當梵谷還可以認識自我、把握自我時,再有多麼嚴重的挫折與病痛都還可以活下去。若是自我被消融,作品再也看不到自我,那麼藝術家就難逃徹底自毀的咀咒了。

東西宗教有一個非常顯著的相異之處:東方宗教追求回歸天人合一的涅槃之道,所以修行的最高境界就是與萬物相同而合一,自然要求消融自我與他人的不同特色,在吳哥窟千篇一律儘力求同的無數天女雕像正是代表。西方宗教則是追求成為上帝眼中有意義的生命,當然強烈要求表現自我獨一無二的完美特色;於是充滿基督教精神的西方藝術家,理所當然汲汲表現自我的獨特性,發揮各種創意進而豐富人生。正是這種信仰的動力,促使藝術家放棄容易身心安頓的媚俗道路,轉向一生匱乏的藝術先鋒。也正因為如此艱辛的道路是任何人都無法免於壓力的,因此讓藝術家們有形無形地需要各種不同型式的宗教慰藉與救贖。

處在多元化的現代社會,是回歸消融自我的和諧處境?還是正視獨特自我的救贖需求?許多人看到躁鬱之心對藝術家的凌虐,但是我更重視面對外在橫逆時保護自我不受解離。到底人們可以抗拒多大的外界誘惑而保持內心本質?這種抗拒又如何不會轉變成躁鬱之心而反噬己身?是否除了依靠外在救贖力量別無依恃?否則,只好選擇退隱而安全地消融自我了?除了梵谷的藝術價值外,如此忠實自我的系列自畫像更是向我們提出深刻的心靈提問:我們是否還保有真實的自我?又如何能安全自處?