——歌德「浮士德」文學賞析

01、永遠否定的精靈

梅非斯特說:「我是永遠否定的精靈。」

|

從某個角度來說,梅非斯特是勢必得跟定浮士德的,他得想盡辦法讓浮士德注意到他,梅非斯特太需要浮士德了,若是沒有浮士德,梅非斯特便無法證明他自己,因為梅非斯特是「永遠否定的精靈」,他得依附於一個永不停止追尋真善美的精神心靈,透過不斷對那精神心靈的否定,把那股向上的力量向下拉,而後透過這每一次的下墜,他方能顯明他自己。這種永遠的否定,正是徹底的虛無。

所以梅菲斯特和浮士德之間是一種辯證的關係,浮士德因學術象牙塔的生命空虛,想藉助梅菲斯特讓人生重來一遍,他的目的是要重 新找到意義;可是梅菲斯特讓浮士德生命重來,是為了否定這種意義 ,讓浮士德掉回虛無。

當梅非斯特說:「我是永遠否定的精靈。」他便與想追求真善美的心願相對立了,他對追求真善美的心願,永遠是用奚落與譏諷來面對,而且是帶著一種高姿態的倨傲態度。他把人性粗陋鄙俗化、黑暗陰險化,他否定著人內在精神心靈有向上攀升的可能性,因此竭盡所能把這股向上的力量貶低成墮落腐敗的下墜力量。透過梅非斯特來看世界,世界將徹底呈現著虛無,沒有任何值得追尋、值得肯定的事物。

用「永遠的否定」來畫龍點睛邪惡的魔鬼,不得不承認歌德對人性幽暗背後那股勢力的理性掌握,是非常高明的。他不會將魔鬼幽靈化鬼魅化,讓人覺得魔鬼只是存在於另一個世界的一種勢力龐大的生物,相反的,他把邪惡的魔鬼,用「每個人人性深處都可能出現的危機」來具體明言,強烈暗示著,我們每個人都可能被梅非斯特影響,甚至變成梅非斯特。

02、浮士德精神

對著「永遠的否定」,浮士德卻是一個對真善美的追求永遠不滿足的人,他相信人類的精神心靈,可以追求著完美,而生命中的空虛遺憾,正是知道真善美遙遙在前面,卻停止了追求、或找不到追求的道路,因而生出來的感受。因此很難想像,浮士德和梅非斯特會怎麼湊在一起?我們可以這麼斷言,浮士德的每一個精神心靈的努力,都將遭逢身邊黏著的梅非斯特的嘲諷奚落與否定。

但是,浮士德的確是容許梅非斯特一直待在他身邊,並跟他訂契約。這原因又是為何呢?

因為,浮士德跟梅非斯特其實只有一線之隔。追求真善美的心,其實也是個永不滿足的心,永不滿足的心很容易生出空虛絕望的感受,在那空虛絕望的瞬間,跟虛無、永遠的否定其實只有一線之隔,雖然兩者在實質上,是天與地的差別。

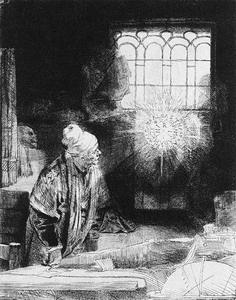

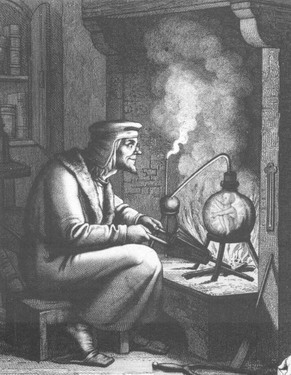

當浮士德與梅非斯特相遇前,他已經精通哲學、法學、醫學、神學,但他發現自己仍舊無法掌握真、善、美,顯然學術知識這條路,是走錯了,但是他已老了,人生也不可能再重來了。浮士德在這種空虛遺憾中,曾企圖召喚上帝的使者精靈,想透過與祂們的相遇,以速成的方法掌握生命的奧秘,偏偏上帝的使者精靈不是可以任由人擺佈的,祂們直接告訴浮士德,「我們與你並不相類」,祂們告訴浮士德,浮士德與祂們差距太大、浮士德太有限了,所以不可能透過祂們掌握真善美。浮士德說:「你們殘忍的把我踢回到毫不可靠的人類命運。」

當浮士德與梅非斯特相遇前,他已經精通哲學、法學、醫學、神學,但他發現自己仍舊無法掌握真、善、美,顯然學術知識這條路,是走錯了,但是他已老了,人生也不可能再重來了。浮士德在這種空虛遺憾中,曾企圖召喚上帝的使者精靈,想透過與祂們的相遇,以速成的方法掌握生命的奧秘,偏偏上帝的使者精靈不是可以任由人擺佈的,祂們直接告訴浮士德,「我們與你並不相類」,祂們告訴浮士德,浮士德與祂們差距太大、浮士德太有限了,所以不可能透過祂們掌握真善美。浮士德說:「你們殘忍的把我踢回到毫不可靠的人類命運。」這種永不可能得到滿足的幻滅感,使浮士德差點自殺。與其說是教堂鐘聲與聖樂合唱救了他,不如說是,浮士德自身追求不止的生命衝動救了他,他可以被任何一絲一點的希望感立刻救回,然後繼續的回到追尋之路。

這一段歌德原著,把「人觀」凸顯出兩個重點,這兩個重點,便帶出西方文化中何以這麼強調「拯救」。1.人有渴望真善美的心靈衝動。2.以人的有限,永遠不可能真正瞭解真善美的本質。

03、梅非斯特與「欲惡反成善」的背後力量

但梅非斯特的對立面是浮士德嗎?其實不是!浮士德只是較勁的戰場。他的對立面正是真善美,是上帝。歌德怎麼形容這真善美的上帝呢?當梅非斯特說他自己「總是想作惡、卻總是行了善。」已經把真善美的上帝的本質也說出來了:上帝是對否定力量的再否定。也就是說,梅非斯特每一次較勁的戰場,所做的每一件惡事,那真善美的上帝都有辦法使這件事「欲惡反成善」。

但梅非斯特的對立面是浮士德嗎?其實不是!浮士德只是較勁的戰場。他的對立面正是真善美,是上帝。歌德怎麼形容這真善美的上帝呢?當梅非斯特說他自己「總是想作惡、卻總是行了善。」已經把真善美的上帝的本質也說出來了:上帝是對否定力量的再否定。也就是說,梅非斯特每一次較勁的戰場,所做的每一件惡事,那真善美的上帝都有辦法使這件事「欲惡反成善」。正像舊約聖經中的人物約瑟,他被他兄弟賣到埃及為奴,誰知道正因這個舉動,使約瑟日後有機會把他父親和兄弟從鬧飢荒的家鄉接\到埃及,救了全家人的命。約瑟跟他兄弟說:你們本意是惡的,但上帝使它成為好事。約瑟沒有進行報復,是因為他崇敬那「欲惡反成善」背後的力量。

這種「對否定力量的再否定」,能使邪惡力量「欲惡反成善」,再度看到歌德對真善美之上帝的傳神、又畫龍點睛的說明。

不過,上帝彰顯那「對否定力量的再否定」,不是任意而隨時的,歌德深諳這一點,所以在「浮士德」的序曲中,歌德仿聖經舊約「約伯記」,提到上帝和梅非斯特的打賭,梅非斯特不只跟浮士德打賭,也跟上帝打賭,因為梅非斯特最喜歡把擁有浮士德精神的人拉入永遠否定的虛空,因此,當那人(一如前兩段所提到的人物約瑟)一旦擁有浮士德精神,他最容易被梅非斯特注意,成為較勁的戰場,也就是說,一個喜歡追求真善美的的人,總是特別容易成為戰場。他會在此生中,不斷經驗「欲善卻成惡」「欲惡卻成善」的雙主題賦格。

兩個打賭,使浮士德這較勁戰場,不再只是浮士德的事,而是我們每個人的事,因為,我們心中是對一切精神心靈的嚮往追求都持否定的心態?或者是對這否定予以再否定?這會讓我們的心靈傾向梅非斯特,或者是傾向真善美的上帝。一個越渴望真善美的人,越可能成為戰場,一如聖經上說的:我們成為一台戲,演給世人觀看。

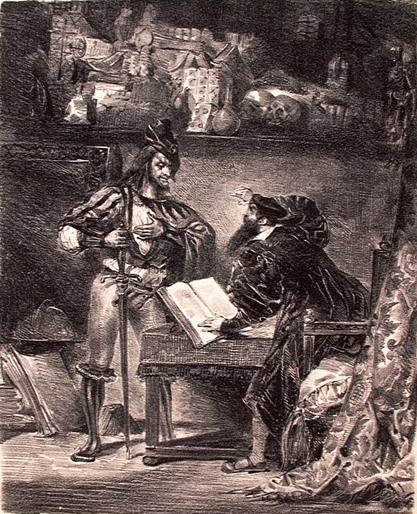

04、契約

浮士德接受了梅非斯特的挑戰,讓自己成為戰場。浮士德願意跟梅非斯特訂契約,是從自殺慾念中返回後,另一次追求精神心靈更高境界的努力,他認為他可以利用梅非斯特提供給他的機會;而梅非斯特願意讓他變得年輕,讓他人生有機會重來一次,是要對他這精神心靈的動機進行否定,他甚至打賭時就說了:「你將終究仍和你現在一般。」

|

浮士德當然知道梅非斯特的本質,但他對自己有自信,他相信他精神心靈的追求不可能因梅非斯特的否定而幻滅。

因此他第一個賭說:「如果我遊手好閒、虛度時光....如果你能用享樂把我哄弄....」

但浮士德卻對自己追尋到真善美本體的經驗過度自信了。浮士德靈魂,總是一個過度自信的靈魂。

浮士德已經驗過上帝的使者地靈,基於跟他「不相類」的理由,不願跟他對話談論生命的奧秘,這使浮士德相信他追求精神心靈會是永無止盡,直到他與真善美真正的相遇,而真善美既然存諸於上帝,當然人世間會永不得滿足。

因此他又賭:「如果我對某個瞬間說,逗留一下吧,你是這樣美....。」

浮士德忽略掉一點,就是人世間的確存有真善美的影像,儘管那不是實體,但品嚐這些影像時,那真或善或美的影像在精神心靈中引發的悸動,是會讓人渴望那瞬間駐足成為永恆的。(你聽音樂、或尋訪大自然、或閱讀書籍曉悟某片段真理、或沈浸在溫馨情愛中....,有沒有過這種瞬間?)

而梅非斯特最後篤定認為浮士德已賭輸,浮士德的靈魂屬於他,正是因為浮士德在大我世界建構理想國時,曾認為理想國完成時,他會心滿意足到希望那瞬間成為永恆。

05、當肉欲與純真愛情都在體內

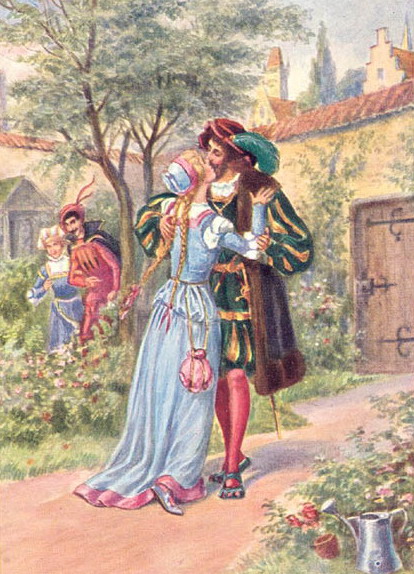

浮士德重走人生一回,最先經歷的是愛情,這多少也看出歌德對男性心理的掌握。按推算,浮士德遇見梅非斯特時已是五十歲左右的男人,當時人壽命不像現在這麼長,因此那時的五十歲,也差不多等於現在男人的七十歲左右吧。

一個七十歲的男人回返青春時期的愛戀,愛上情竇才初開的青少女,這樣的故事在藝術家中是屢見不鮮,歌德自己也發生過類似的故事,只是那少女烏麗克顯然不在意歌德的名利地位,拒絕了歌德的求婚,歌德只好黯然寫下「馬倫巴悲歌」,這部晚年作品就和他早年因暗戀夏綠蒂而寫出來的成名作「少年維特的煩惱」,成為鮮明的對比。

|

可是這樣一個經驗過不知多少人世歷練的老人對青春少女的愛戀,當然從一開始就不是訴諸情慾感官,而是傾向著精神心靈的,這種愛戀,是對青春的懷想、對單純心靈的眷戀,是對反璞歸真的渴望。

可是這樣一個經驗過不知多少人世歷練的老人對青春少女的愛戀,當然從一開始就不是訴諸情慾感官,而是傾向著精神心靈的,這種愛戀,是對青春的懷想、對單純心靈的眷戀,是對反璞歸真的渴望。梅非斯特一直想把浮士德引向純肉欲感官的愛情,但浮士德被梅非斯特帶進馬格麗特閨房,感受到她的寧靜、整潔、滿足、貞潔的性格,他的愛情立刻昇華成對反璞歸真的嚮往了。浮士德跟馬格麗特犯罪前,曾到森林洞窟中,在大自然中倘佯,這其實也是企圖抗拒他渴望馬格利特的慾念。但浮士德終究是個歷練過人生的老手,又有了年輕的身體,他並無青少年的羞澀膽怯,卻有青年的性慾,因此,他和馬格麗特發生性關係在所難免。

浮士德引誘馬格麗特,兩人之間有了婚前性關係。這種對寧靜、整潔、滿足、貞潔的眷戀愛慕,轉移成肉體的侵佔,絕對是靈與肉的掙扎,也是心中黑暗與心中光明的交戰,這種掙扎交戰,對絕大部分男人來說,是太普遍的經驗了,即使沒有不軌行為,但在腦海盤旋心中交織的靈與肉、黑暗與光明,幾乎是男人這一生都在面對的問題,這就是為什麼,很多人把浮士德引誘馬格麗特的「浮士德第一部」,擴大成「浮士德靈魂」的全解,「浮士德靈魂」也就成為「男人的靈魂」。當然,這絕不是歌德的本意。浮士德的第二部,關於真善美的追求,仍舊是徹底浮士德靈魂式的,只是第二部浮士德靈魂,轉成更抽象的形式,不容易具體轉化成普遍共通的經驗罷了。

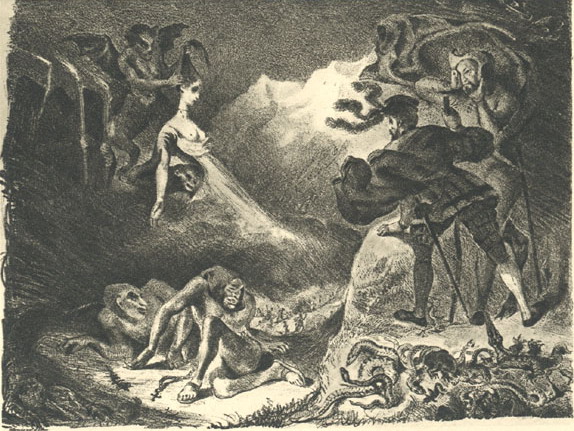

浮士德引誘了馬格麗特,誤殺了馬格麗特的母親與哥哥,梅菲斯特趕快攜浮士德逃亡,他把浮士德帶到他的地盤,也就是「瓦爾普吉斯之夜」。這導致馬格麗特單獨面對婚前產子的羞慚,她驚惶不知所措下,殺了自己的嬰孩,於是被判絞刑。

|

歌德透過馬格利特跟浮士德討論信仰那一段,說明了儘管馬格利特真的單純到願意為愛情獻身,但她正因著這種單純,跟浮士德之間其實是有很大的差距,以浮士德追求真善美永不停止的慾望,他一定會從小我走向大我(這正是浮士德第二部的主題),因此即使浮士德娶了馬格利特,他遲早會疏遠馬格利特,愛情也會因為心靈遙隔落差太大而失去感動。因此浮士德和馬格利特之間注定是悲劇以終的。愛情可能是真善美的影像,但終究不是實體,浮士德不可能在其中駐足太久,也不可能在其中得到滿足。浮士德與馬格利特,說明了一個擁有高貴心靈,追求真善美永不停止的人,是不可能讓他身邊單純的女人幸福的,除非這女人也和浮士德一樣,她的單純,是經過歷練、仍嚮往精神心靈更高層次的反璞歸真。

浮士德時代的社會對女性是徹底不公平的,但從馬格利特的角度,她認為自己是死得其所。她為愛情獻身無怨無悔,她的良知讓她知道自己得為母親、兄弟、嬰孩之死付上罪責,她願意接受絞行,儘管梅非斯特帶浮士德去她那裡,想帶她逃離,但她一點都不想逃亡,他願意補贖她所犯的一切罪,對浮士德,也無任何責備怨怪之意。從這樣一個單純的角度來說,馬格利特是善的,因此她結束此生、付上罪惡需承受的代價後,她靈魂被上帝接去了。

|

以浮士德的愛情作為戰場,梅非斯特並沒有贏,面對著浮士德與馬格利特的愛情,梅非斯特發現他沒有影響他們使他們沈淪腐敗的權勢。

馬格利特以一片對愛情忠貞、無怨無悔的心甘願受絞行,對死一無所懼,在死亡面前,馬格麗特執著於愛,勇於付死,梅菲斯特一點都沒有辦法影響她。

浮士德的精神心靈都沒有墮落沈淪成為只剩下感官的欲求,儘管他跟馬格利特發生了性關係,但他對馬格利特的愛情是徹底的反璞歸真、而非只有感官的,當他知道馬格利特下監,他竭力營救,因為他一點都不想拋棄馬格利特,讓她單獨面對刑責。是馬格利特為了自我罪譴,不肯接受營救。置身愛情、與結束愛情後,浮士德還是一直不停的追求真善美,梅非斯特期望發生的純感官肉欲、純粗陋鄙俗、純幽暗陰險,都沒有發生。

這場愛情,使男女雙方的精神心靈都更加的被煉淨。梅非斯特完完全全遭逢到了「欲惡反成善」的結局。

但浮士德也因這場愛情承受莫大的打擊。他不可能停止馬格麗特因他而死的究責,他絕對有可能因這重擊再也無法恢復、無法去追求新事物,因此第二部一開始,我們會發現浮士德躲在大自然中,這是他痛不欲生時,唯一的療傷止痛之法;而他也不再像第一部一開始時那個研究過哲學、法學、醫學、神學的驕傲學者,竟想召喚上帝的使者精靈,要求祂們長久的顯現,好直接認識上帝。

他現在變得很謙遜,知道自己的極限。

結果是善良的上帝使者、大地精靈主動出來尋他,因為祂們知道僅只靠大自然和浮士德自身,是不可能走出創痛的,祂們給他力量,好讓他開始他另一次的生命追尋之旅,當然,浮士德並沒有就此便遺忘過往、寬囿自己,但他是個充滿生命力的人,那種想要經歷、想要追尋、想要真真實實的生存的慾念,使他能夠與罪惡感並存的,讓他跟梅菲斯特定下來的契約,開始第二回合的短兵相接。

06、真與美的追尋

浮士德和海倫的婚姻,與浮士德與馬格麗特的愛情,是完全不一樣的層次。這浮士德與海倫的第二部,歌德整整用了三十年才完成,它已經超脫個人經驗的思想與情感,開始呈現著哲學境界,這是歌德晚年的心靈躍升。歌德在1829年跟艾克曼(德國作家,歌德晚年時的助手和摯友,著有《與晚年時的歌德談話錄》)說:「構想是很早的,我思考了將近五十年,現在困難的只在於去蕪存菁了....我在世事洞明之後才動手寫,可能更好一些,我就像年輕時擁有許多小銀幣、小銅幣的人,一生不斷把它兌換成大幣,最後發現年輕時的財富在他面前變成一塊塊純金。」

在這第二部中,歌德融合了所有古典希臘羅馬、以及民間的神話傳說歷史故事,或者引經據典、或者類比、或者創發,使其詩意可以指涉更多重的意義。這第二部也反映出歌德儘管置身浪漫時代初端,卻想回返古典的美學,因此浮士德與海倫的結合,就成為日耳曼狂飆浪漫中的巨人心靈,跟希臘古典美學的結合。

海倫是希臘古典美女,她身上具有所有男人看見絕對為之傾倒的美。如果說,浮士德在馬格麗特身上看到的是天真純樸未曾涉世的自然之美,則他在海倫身上看到的是純粹美學、一種無所謂而為的美感欣賞——也就是藝術之美。

海倫是希臘古典美女,她身上具有所有男人看見絕對為之傾倒的美。如果說,浮士德在馬格麗特身上看到的是天真純樸未曾涉世的自然之美,則他在海倫身上看到的是純粹美學、一種無所謂而為的美感欣賞——也就是藝術之美。浮士德為了尋找海倫,付上非常高昂的代價,他下到母親國,找到了三角鼎,由這三角鼎召喚了海倫的形象,而後,浮士德為了獲得他所愛的人,又穿過古典的瓦爾普吉斯之夜,並從冥王之后佩爾西鳳那裡得到海倫的復活。

浮士德尋找海倫的過程,另有梅菲斯特與荷蒙庫路斯兩條路線的發展。

浮士德尋找海倫,我們看到了美的發展過程,而梅菲斯特作為永遠否定的精靈,沿路則不斷遭遇著醜,最後遇到最醜怪的黑暗之神福耳庫斯,梅菲斯特欣喜若狂,立刻讓自己裝扮成福耳庫斯的女兒,並為自己取名福爾庫阿斯。想當然爾,當海倫復活以後,這由梅菲斯特裝扮而成的福爾庫阿斯,將不斷出現在海倫身邊,造成美與醜的強烈對比。

如果說歌德與海倫遭遇,是對美的探求;則荷蒙庫路斯,是對真的探求。歌德企圖透過他,探討宇宙生成的過程。

荷蒙庫路斯是華格納(科學唯理主義的代表)在實驗室中製造出來的小人兒,是個在燒瓶中無肉身的透明靈體。透過荷蒙庫路斯這未完成式的誕生,歌德說明了他對科學理性的極限其實充滿了懷疑,而由純物質性實驗室製造出來一個無肉身的純透明靈體,也意味歌德相信,正是科學理性的囿限,才會尾隨出現精神浪漫的時代,但這精神浪漫的時代若不能跟科學理性結合為一,正像只有精神靈體沒有肉身,仍舊是有所欠缺的。

|

所以荷蒙庫路斯的尋訪,是精神靈體尋找物質肉身的過程,而他尋訪的過程,也鋪陳出歌德對宇宙生成的觀點。最後,荷蒙庫路斯把自己的燒瓶撞碎了,變成海洋中發燐光的微生物,開始了自己的肉身生命。

梅菲斯特訪醜成為浮士德尋美的否定,荷蒙庫路斯尋真卻跟浮士德尋美是近似的,所以歌德安排荷蒙庫路斯一被製造出來,就看見浮士德美麗的夢境,也是他給浮士德尋找海倫的地理方向建議。

這就是為什麼海倫段落如此的重要,歌德透過這個段落,走出「少年維特的煩惱」的陷溺的浪漫情懷,開始重視平衡:精神心靈與科學理性的平衡,藝術之美與自然之美的平衡,靈與肉、神性與人性的平衡。他已預見到日後均衡的天平將斷裂,每一方都各自偏激極端的發展,人們將只執其一邊。而李斯特或拜倫,正好落在裂斷後的時代,成為裂斷時代的典型徵候。歌德可以說是最後一個講究均衡的「文藝復興人」,這正是他在時代史中成為代表性人物的原因。

07、幸福與美不能兩全

浮士德與海倫悲劇的開始,是在於浮士德這個生命永不停止追尋、求真求善求美的精神巨人,和海倫這藝術之美的極致,兩人婚姻結合後,生下了兒子歐福里翁。

歐福里翁繼承了母親的美,也繼承了父親永不停止追求的熱情。在浮士德筆下,這個歐福里翁喜歡跳躍,瘋狂於愛情,喜歡戰爭決鬥,並且總是想著飛翔,不肯好好安定於地面。他這種騷亂使浮士德與海倫憂心不已,而果真如父母擔心的,他跳太高,最終摔死了。

歐福里翁顯然是一則寓言。當歌德寫這段時,是看見在他之後的浪漫時代所尊崇的天才性格,這種性格類似酒神戴奧尼索斯,不拘格的、自由的、反抗的、有強烈個人意志的、悲劇的。歌德自己既然從狂飆運動中回返,尋找古典,當然意味著他很擔憂徹底放縱進過火的浪漫天才的後果,雖然是英雄的、光輝的、榮耀的,卻也是危險、蹈入不幸的。歌德在思考時,是預見著一個時代,沒想到等他寫到這段時,發現詩人拜倫恰好神似歐福里翁。

歌德1827年跟艾克曼的談話中說:「除掉拜倫以外,我找不到任何其他人可以代表現代詩,拜倫無疑是本世紀最大的有才能的詩人,他既不是古典時代的,也不是浪漫時代的,他體現的是現時代。我所要求的就是他這種人。他具有一種永遠感不到滿足的性格和愛好鬥爭的傾向,這就導致他在密梭龍基喪生,因此用在我的《海倫後》裡很合適。」

歌德1827年跟艾克曼的談話中說:「除掉拜倫以外,我找不到任何其他人可以代表現代詩,拜倫無疑是本世紀最大的有才能的詩人,他既不是古典時代的,也不是浪漫時代的,他體現的是現時代。我所要求的就是他這種人。他具有一種永遠感不到滿足的性格和愛好鬥爭的傾向,這就導致他在密梭龍基喪生,因此用在我的《海倫後》裡很合適。」

歐福里翁死後,從地下深處說:「母親,我在陰間,可別讓我孤單。」於是海倫跟浮士德說:「幸福與美原來不能持久的兩全。愛的紐帶斷掉了,生命的紐帶跟著也要斷。」海倫為了歐福里翁,央冥王之后配爾西鳳把她帶走,到歐福里翁的身邊。

就這樣,浮士德尋真尋美儘管有所獲,但他卻失去了幸福。他曾在初見海倫時說出:「我要在這兒立定腳跟!」回想浮士德打賭的內容:「如果我對某個瞬間說,逗留一下吧,你是這樣美....。」藝術之美,是有可能讓浮士德賭輸的,誰知美與幸福不能兩全,以致於浮士德終究失去了海倫與歐福里翁,他沒有在尋真尋美的過程中,經驗到徹底的滿足。

透過浮士德與海倫的結合,歌德表達的追尋藝術之美的心靈的幸與不幸,實在是很貼切的。

08、善的追尋

處理完海倫之藝術之美的追尋,浮士德再來是有了填海造地成為一國之君的機會。

當梅菲斯特提供給浮士德這個機會時,其實是給他一個擁有權勢的機會,他當然知道這人世間不變的定理:權勢勢必導致腐化,腐化的結果,一樣會使浮士德心靈墮落到不再嚮往更高更深的追尋,這時,浮士德必會賭輸。

而以浮士德嚮往真善美的心,當然他一開始會利用這權勢,追尋善——也就是一個安和樂利的理想國了。

但是歌德這一段寫的非常倉促,跟其他兩大段相比,顯得很簡陋,因為這段最後才寫,那時已是1831年,可是再來歌德先接到兒子死於羅馬的噩耗,接著又喀血,甚至病重到垂危,高齡的歌德顯然知道自己時日不多,因此倉促完稿。

在這段中,歌德將重點放在理想國建立過程中,大善與大惡的並存。浮士德填海造地,在這塊地上建立了一個安和樂利的社會,當然,建造過程中無法避免的耗費人力勞民傷財,但理想國的願景,使這一切可以被容忍。

可是理想國即將建構完成,就在一個非常小的工程——一個可以眺望理想國的平台上,浮士德碰到了難處,因為預備築平台的地方,住了一對老夫婦,老夫婦不肯搬遷,可能是因為他們老了懶怠移動、可能是因為他們對理想國的一統大業不感興趣、可能他們對更好的生活也沒有什麼冀望,總之,當浮士德提供給他們更好的田莊,他們卻一點都不敢興趣,仍舊固執的守住這塊地。

這時,到底是理想國的願景重要,還是老夫婦的意願重要?就變成一道政治題。在執行命令時,浮士德可以用多少權勢的力量?對那對老夫婦該尊重到什麼程度?

歌德自己成經在威瑪公國從政,那段歲月最後讓他擄獲的,是一段轟轟烈烈長達十二年的愛情——史坦茵夫人,卻不是順遂的政治生涯,他的文化理想,遭逢市民自身的反對。最後,歌德只好離開威瑪政壇。這段過程,對歌德一定有刻骨銘心的影響。而到了晚年,歌德終能透過「浮士德」,用深具象徵意涵的詩體,處理政治權勢與理想抱負、現實處境的衝突。

|

在這裡,永遠否定的精靈梅菲斯特再度成為關鍵人物。他毫不猶疑的徹底運用權勢來威嚇驅趕兩位老夫婦,因為在他協助浮士德填海造地的過程中,他看到的絕不是義、而是權勢,看到的絕不是理想、而是自利,他相信他這樣做完成了浮士德的願望,但卻使理想國添了一筆罪惡的遺憾。當然,浮士德更不會在理想國面前心滿意足輸了賭注。

09、死亡

現在浮士德要面對他垂暮晚年必然得面對的死亡了。這時他已擁有名利地位,他面對對每個人都很公平的結局:衰老死亡前的憂愁。一天深夜,四個老婦來敲浮士德的門,她們的名字分別是缺乏、罪愆、憂慮、困厄。浮士德立刻就擋掉了缺乏、罪愆與困厄,但憂慮仍潛進了他住處。

這是老年人典型的憂鬱症。

當憂愁入侵浮士德家中時,浮士德做了一件漂亮事:他不呼喚可以賦予他魔法能力的梅菲斯特,他要以一介凡人單獨面對衰老與死亡。

|

這再度看到浮士德追求超越的決心,他經歷過追尋真善美的不凡人生後,他要自己平凡的死,在這時,平凡成為另一種超越自我的方式。他對憂愁說:「我渴求、我實行,再重新希望,這樣使勁衝過我的一生,開頭還大模大樣,滿有把握,而今漸趨明智,瞻前顧後,遇事小心。這個世界我已經了然,不復有超越塵世的妄念….這個世界對於有作為的人,並不是默然無語....順著壽命漫步,幽靈出現照樣行走不誤,前進途中遇見痛苦也遇見幸福,但任何瞬間都不會滿足。」憂愁回答:「被我侵佔的人,全世界對他都不再有益。」浮士德知道憂慮是「你們這樣屢屢使人苦悶,再平淡的日子,你們也把它化成苦惱、可憎和糾紛。」但浮士德完全不靠梅菲斯特之力,向著死亡前進,不肯被憂愁抓住,而後,「憂慮」這個老婦惱火了,吹了他的眼,他眼瞎了。

眼瞎衰老的浮士德,仍舊繼續希望,因為他的追求沒有停止。當梅菲斯特在為他造墳時,他聽那些敲擊挖掘的聲音,卻基於希望,相信理想國的建造仍在繼續。

因此浮士德說:「我真想看見這樣一群人,在自由的土地上和自由的人民站成一堆,那時,我才可以對正在逝去的瞬間說:『逗留一下吧,你是那樣美!』我的浮生的痕跡才不致在永劫中消褪——我現在就彷彿已預感,屆時我徹底享受著那瞬間。」

當浮士德說這話時,梅菲斯特以為自己賭贏了,他以為浮士德終於滿足於某瞬間不再追求了。但浮士德真正的意思是滿足於締造一個可以讓很多很多浮士德自由的體驗經歷、追尋真善美的理想國度,他的滿足不在理想國本身,而是在更多更多心靈巨人永不停止的追尋。

只認識「否定」的梅菲斯特無法理解浮士德真正心滿意足之因,他對著已死的浮士德說:「我喜愛這永遠的空虛。」

10、救贖

梅菲斯特跟浮士德的打賭沒有贏,但這不表示浮士德此生的追尋毫無罪孽。他與馬格麗特之戀,與最後理想國的締建,都充滿了罪孽。那麼,浮士德何以能升天呢?

在最後浮士德升天場景中,天使說:「凡人不斷努力,我們才能濟度,有愛來自天庭。」

歌德在1831年跟艾克曼說:「浮士德得救的秘訣就在這幾行詩裡。浮士德身上有一種活力,使他日益高尚化和純潔化,到臨死,他就獲得了上界永恆之愛的拯救。這完全符合我們的宗教觀念,我們單靠自己的努力還不能沐神福,還要加上神的恩寵才行。」

「欲善卻成惡」的浮士德,跟「永遠否定的梅菲斯特」的相遇,注定使他的追求功敗垂成。浮士德追求真善美的過程,梅菲斯特是竭盡所能的不斷的進行著諷刺與否定,當浮士德死時,梅菲斯特也說:「純粹的虛無....永恆的創造對我們有何意義?無非重新化為烏有,不如說它從未有過....我因此更喜愛永遠的空虛。」

可是浮士德出乎梅菲斯特意料之外的,獲得了拯救,「他者」出現,進行了契約的干預,使浮士德對真善美的追求不僅不是一場空虛,甚至能再死後與永恆的真善美相遇。

|

人們在努力過程中犯了錯誤,卻從永恆之愛中獲得拯救,這正是上帝對梅菲斯特否定力量的再否定,是比梅菲斯特力量更大的力量,於是「欲善卻成惡」的浮士德的升天,還是讓梅菲斯特再一次經驗「總是想作惡、卻總是行了善。」的「欲惡卻成善」。